- HOME >>

- お知らせ/ブログ >>

- 記事詳細

お知らせ・ブログ

■ 家庭菜園奮闘記_______趣味の菜園での工夫や努力を紹介

家庭菜園奮闘記(その76) 家庭菜園での効率的な栽培方法 ―― ネギの栽培

家庭菜園での効率的な栽培方法 ―― ネギの栽培

数ある葉物野菜の中でもネギは最もよく利用される野菜の一つでしょう。 ネギの仲間としてニンニクやニラ、タマネギなどいろいろありますが、今回はネギのみを取り上げ、仲間はいずれ別の機会に紹介いたします。

ネギは消費量が大きいので、各地にその地域特産の品種も沢山ありますが、家庭菜園では一般的な「長ネギ」や「根深ネギ」とよばれる種が栽培されます。 ホームセンターでも秋に種を蒔いた苗が4月頃に販売されています。 これを買ってきて植えればその年の秋から冬にかけて収穫できます。

私は毎年苗を買ってきて植えるのは不経済で有ることと、普通の長ネギは春夏に収穫できないことからあまり一般的でない3種類のネギを栽培しています。

- 坊主不知ネギ(ネギ坊主が出来ないネギ)

名前の通りネギ坊主ができないタイプのネギです。 普通のネギは5月~7月頃は繁殖のために種をつくるネギ坊主(花茎)が発生します。 ネギ坊主の茎は硬くてとても食べられませんのでこの時期の長ネギは食用になりません。 ネギが食べられない期間が有るのは困るので、いつでも食用になるこのネギを主力に栽培しているのです。 このネギはネギ坊主が出来ないことから、種をとれません。 従って増やすのは「分櫱(ぶんけつ)」によります。

右写真のように、この時期大きくなったネギは1本が3~4本に分かれます。 そのままにしておくとどんどん本数が増えて1年で10本くらいにはなります。 7月~8月にこれを1本ずつ株分けして植え替えれば苗を買わなくてもいいことになります。

- 一本ネギ(分けつしないネギ)

長ネギの一種ですが分櫱(ぶんけつ)しないタイプのネギで、上の写真のようにネギ坊主が出来るので、種を蒔いて増やします。 1本で育つため、分けつするタイプより太くなり、形が良いのです。 今の時期は写真のようにネギ坊主が出来ているため、硬くて食用にはなりません。

- 櫓ネギ(やぐらねぎ)

ネギ坊主の種ができるかわりに、種ではなくねぎそのものがネギ坊主部分に生えて来るネギで、この生えてきたネギを植えればネギになります。 種まき要らずで増やせます。 このネギ坊主もどきみたいなものが出来ている間は、硬くて食べられません。 このネギは比較的小さく、①の坊主不知ネギと比べても次の写真のように大きさには差が有ります。 小さいので刻んで使うように小ネギのような使い方をしています。

私が栽培している3種類のネギを紹介しましたが、家庭菜園で1種類のみ栽培される方は「坊主不知ネギ」がお勧めです。 これであればほぼ年中収穫できますし、分けつするので苗は買わなくても7~8月に掘り上げて株分けして植え替えるだけで必要数量を確保できます。

ネギ類は薬味に使用されるように独特のにおいが有り、無農薬で栽培しても害虫の食害に悩まされることは殆どない、作りやすい作物です。 酸性土壌を嫌うので植え付け時は石灰による土づくりは必須のようです。 肥料が不足すると太くなりませんので、そこそこ施肥にも留意が必要です。

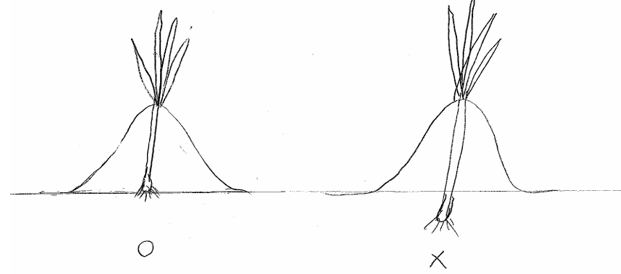

ただ、長ネギは白い部分を長くする方が利用しやすいため、何度も土寄せをする必要が有ります。 これをやり易くしようと最初から深掘りした溝に植え付けをすると、雨の多い年は軟腐病にかかり根腐れを起こして枯れてしまうことがあります。

上図左のように、周囲地表より浅ければ浸透した雨水はネギ根元に滞留しませんが、右図のように深いと根元には長時間浸透した雨水が滞留し軟腐病発生の原因となります。

ネギは乾燥には強いが過湿には弱い植物です。 最初から過度に深植えしないで、まめに土寄せと施肥をすることをお勧めします。

庭の少しだけ空いたところでも育てられますし、プランターでも可能です。 収穫したネギの根元5cmほどを切り取って植えておけば、再び収穫することも出来ます。 是非栽培に挑戦してみてください。